目次

- ピロリ菌とは

- ピロリ菌が関与する消化器疾患

- ピロリ菌の検査方法

- ピロリ菌検査や除菌治療を健康保険適用で受けるためには?

- 当院での対応について

- 保険適用の流れ

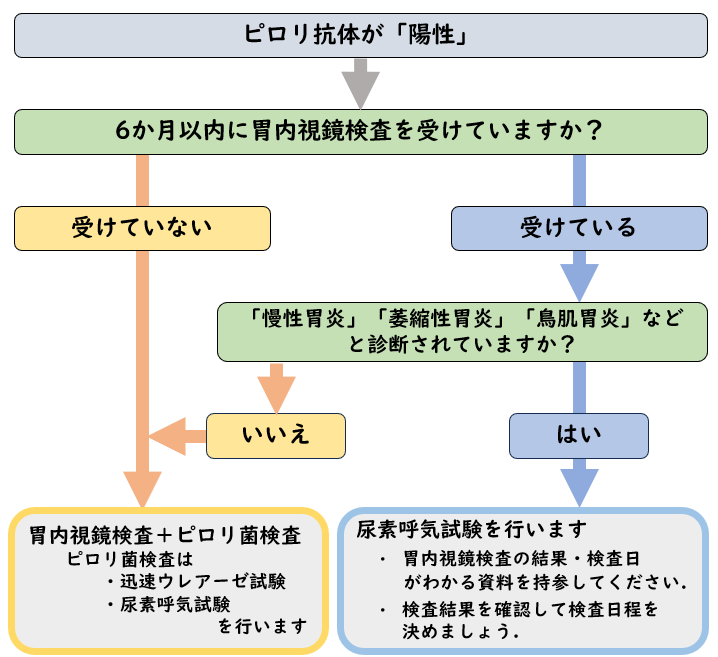

- “ピロリ菌抗体陽性“ と言われたら

- 血清ピロリ菌抗体検査とは?

- ABC検診について

- ピロリ菌抗体検査の特徴(長所と短所)

- ピロリ菌の除菌治療

- ピロリ菌の治療法

- 除菌後の定期検査の重要性について

ピロリ菌とは?

ヘリコバクター・ピロリ(H. pylori)は、胃の粘膜に住みつく細菌です。この菌は強い胃酸の環境でも生き延びることができ、幼少期に感染すると、特に治療をしない限り胃に住み続けることが特徴です。

ピロリ菌が長期間胃に感染すると、慢性的な胃炎を引き起こし、胃粘膜を傷つけます。このダメージが長く続くと、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の原因になり、最終的には胃癌のリスクを高めることが知られています。

特に、日本のピロリ菌株は、強い発がん性を持つ「東アジア型」に分類されるため、胃癌のリスクが高いとされています。

日本では戦後の衛生環境が不十分だったため、特に50歳以上の人々の感染率が高いとされています。若年層では感染率が低下していますが、それでも50歳以上の日本人の約50%以上が感染しているとされています。

日本には、親が口移しで子に食物を与える習慣が残っており、保菌者の親からそうして子に伝染するのではないかと考えられています。

ピロリ菌が関与する消化器疾患

- 胃潰瘍

- 十二指腸潰瘍

- ピロリ菌感染性胃炎(慢性胃炎・萎縮性胃炎)

- 胃MALTリンパ腫

- 機能性ディスペプシア

- 血小板減少性紫斑病(ITP)

- 胃過形成性ポリープ

- 鉄欠乏性貧血

- 胃食道逆流症 など

ピロリ菌の検査方法

ピロリ菌の検査には、大きく分けて「胃カメラを用いる方法」と「胃カメラを用いない方法」の2種類があります。

胃カメラを用いた検査

迅速ウレアーゼ試験

胃カメラで採取した胃の組織を試薬と反応させ、ピロリ菌が持つ酵素(ウレアーゼ)の有無を調べます。

鏡検法(組織染色)

採取した胃粘膜を染色し、顕微鏡でピロリ菌の存在を直接確認します。

培養法

胃の組織を培養し、ピロリ菌の存在を確定させます。この方法では抗菌薬の耐性も調べることができます。

胃カメラを用いない検査

尿素呼気試験(UBT)

診断薬を飲んだ後、吐く息を分析することでピロリ菌感染の有無を判断する方法です。

便中抗原検査

便の中に含まれるピロリ菌の抗原を検出する方法です。

血液・尿中抗体検査

ピロリ菌に対する抗体を検出する方法です。ただし、過去に感染した場合も陽性になるため、除菌後の効果判定を判断するには不向きです。

ピロリ菌検査や除菌治療を健康保険適用で受けるためには?

ピロリ菌の検査や除菌治療を健康保険の適用で受けるためには、胃カメラ(内視鏡検査)を用いた診断が必要です。これは、単にピロリ菌感染の有無を調べるだけでなく、胃粘膜の炎症や萎縮の有無を確認して、慢性胃炎の診断を確定させ、胃癌の有無など現在の胃の状態をしっかり確認することが目的です。

そのため、内視鏡検査を受けずにピロリ菌の感染検査や除菌治療を行う場合は、自由診療(自費診療)となりますが、当院では自費診療での感染検査や除菌治療は行っておりませんのでご注意ください。

当院での対応について

当院では自費診療でのピロリ菌検査および除菌治療は行っておりません。

健診などで「抗ヘリコバクターピロリ血中抗体」が陽性であった患者さんに追加検査をせずに除菌薬を処方することは(当院では)原則としてありません。

除菌薬を処方する前に必ず「尿素呼気検査」や「便中ピロリ抗原」などの追加のピロリ検査を行います。 日本ヘリコバクター学会からも「血清抗体が陽性というだけで除菌治療を行うことは推奨されない」という注意喚起の声明が出ています。

過去半年以内に人間ドックや健康診断で胃カメラ検査を受け、「慢性胃炎」または「萎縮性胃炎」と診断されている場合は、保険適用でピロリ菌検査を受けることが可能です。

その際、当院では検査日が記載された結果報告書と内視鏡画像(CD-Rなど)が必要になります(口頭での申告のみでは対応できません)。

保険適用の流れ

- 胃カメラ検査を行い、慢性胃炎の診断を確認します。

- ピロリ菌感染の有無を検査します(尿素呼気試験・便中抗原検査など)。

- 陽性であれば、保険適用で除菌治療を開始します。

- 除菌治療完了後、4週間以上経過した時点で再検査を実施し、除菌が成功したかどうかの確認を行います。

なぜ半年以内の胃カメラ検査が必要なのか?

ピロリ菌感染は、胃癌のリスクを高める要因の一つです。そのため、ピロリ菌感染が疑われる場合には、現在の胃の状態をしっかり確認することが重要です。

半年以内に胃カメラを受けていれば、その時点で胃癌の有無をある程度確認できているということになります。

しかし、半年以上経過している場合、現在の胃の状態が不明なため、改めて内視鏡検査を行う必要があります。

“ピロリ菌抗体陽性“ と言われたら

「ピロリ菌抗体陽性」と診断された場合、過去または現在ピロリ菌に感染している可能性があることを意味します。

抗体検査とは?

ピロリ菌に感染すると、体の免疫反応により抗体(ピロリ菌に対する防御物質)が作られます。この抗体は血液や尿の検査で測定でき、抗体の値が高い場合、「ピロリ菌抗体陽性」と判定されます。

ただし、抗体検査だけでは現在の感染状況は分かりません。

抗体は、過去に感染していた場合でも体内に残ることがあるため、現在もピロリ菌が胃の中にいるのかどうかは、この検査だけでは判断できません。そのため、抗体陽性の結果が出た場合には、専門医と相談し、追加の検査を受けることが重要です。検体は、通常血清と尿を用います。

血清ピロリ菌抗体検査とは?

血清ピロリ菌抗体検査は、ピロリ菌に感染しているかどうかを判断するための簡便な血液検査です。ピロリ菌に感染すると、体内で免疫反応が起こり、特異的な抗体(IgG抗体など)が産生されます。この抗体を測定することで、過去または現在の感染状況を推測できます。

血清ピロリ菌抗体価は、採血で判定できるため、各健康診断のオプション等で行われて、"血清ピロリ菌抗体陽性"と診断されて、当クリニックを受診される人が増えています。

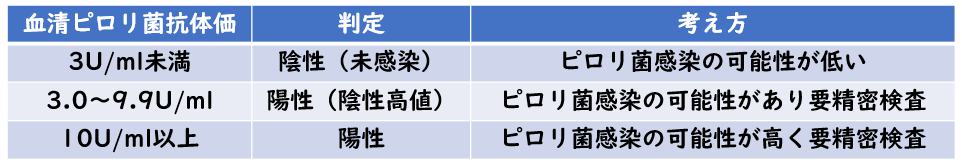

この抗体価の判断は少し難しく、最新の解釈ではその値によって以下のように分類することで、ピロリ菌感染者(=胃癌発症リスクの高い人)をより正確に診断しようとしています。

ここで言う、要精密検査とは、胃内視鏡検査を行った上で、ピロリ菌胃炎を疑った場合は尿素呼気試験などで、ピロリ菌感染の有無を確認する必要があります、ということです。

血清ピロリ菌抗体検査で抗体価が低い人でも現感染(現在ピロリ菌に感染している人)や既感染(既に除菌している人や過去にピロリ菌に感染していたが、胃粘膜が萎縮してピロリ菌が住めなくなった人=最も胃癌になりやすい胃と言われています)の人が紛れている可能性はあります。

そのため、一度は専門医と相談の上で、内視鏡検査や尿素呼気試験などの組み合わせで、より確実な診断を受ける事をお勧めいたします。

また尿中ピロリ菌抗体測定法は、簡便に検尿で判定できるため、すでに一部の自治体では中学校の学校検診の際に実施しているところもあります。

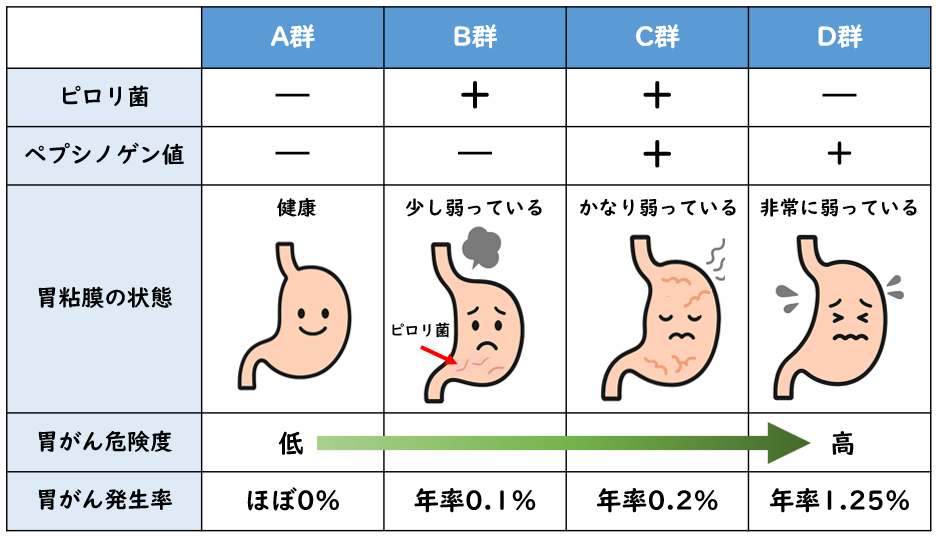

ABC検診について

「ABC検診」とは、将来の胃がんのリスクを評価するための血液検査です。検査では、ヘリコバクター・ピロリ菌に対する抗体と、胃の粘膜から分泌される「ペプシノゲン」というたんぱく質の血中濃度を測定します。ペプシノゲンは胃の健康状態を反映するマーカーとして知られており、胃粘膜が萎縮するとその値が変化します。

この2つの検査結果を組み合わせることで、胃がんのなりやすさをA~Dの4つのグループに分類します。

ピロリ菌抗体検査の特徴(長所と短所)

長所

- 採血・検尿で判定できるため、最も簡便で身体への負担が少なく、各検診やスクリーニング検査に適しています。

- 他の方法のように胃薬を休薬する必要がありません。

- 萎縮性胃炎のように胃内の菌体数が少ない場合や、他の検査で偽陰性が疑われる場合も有用です。

短所

- 陽性でも「感染確定」とは言えず、必ず尿素呼気検査などのピロリ菌感染のための確定診断のための追加検査が必要となります。

- 尿中抗体測定法では、早朝尿などタンパク濃度が高い場合には偽陽性(ピロリ菌がいないのに陽性)とでる場合があります。

- 除菌成功後も血清抗体価が減って陰性化するまでに1年以上かかることがあるため、血清・尿中抗体測定法ともに除菌判定には使用できません。

ピロリ菌の除菌治療

ピロリ菌は、胃の中で尿素を分解してアンモニアを作り出し、胃酸を中和することで生き延びています。しかしこのアンモニアが胃粘膜に炎症を起こし、慢性胃炎や胃潰瘍の原因になります。感染を放置すると、胃がんのリスクが高まる萎縮性胃炎へと進行することもあります。

ピロリ菌に感染しているかどうかは、胃カメラ検査で胃粘膜の状態を確認し、必要に応じて組織検査や呼気検査などを行って診断します。

感染が確認された場合は、抗菌薬と胃酸を抑える薬を1週間内服する除菌治療を行います。1回目の除菌治療が失敗になった場合でも、薬の組み合わせを変えて再治療を行い、多くの方が除菌に成功しています。

除菌によって、胃炎や潰瘍の発生リスクを減らし、胃癌の予防にもつながります。感染が見つかった際は、早めの治療をおすすめします。

ピロリ菌の治療法

除菌治療はどのように行うか?

抗菌薬2種類+胃酸を抑える薬(3剤併用)を1日2回、7日間内服します。 一次除菌で失敗した場合は、薬を変更して「二次除菌」が行われます。

【例:一次除菌レジメン】

- アモキシシリン(AMPC:750mgx2回)

- クラリスロマイシン(CAM:200mgまたは400mgx2回)

- 胃酸抑制薬(VPZまたはPPI)

※VPZ(ボノプラザン)使用の方が除菌成功率が高い傾向あり。

【二次除菌療法(一次除菌が失敗した場合)】

- アモキシシリン(AMPC:750mgx2回)

- メトロニダゾール(MNZ:250mgx2回)

- 胃酸抑制薬(VPZ 20mgx2回またはPPI適量)

ペニシリンアレルギーのある方の除菌治療(代替レジメン)

アモキシシリンが使用できない患者さんには、以下のようなレジメンが検討されます。

【三次除菌またはペニシリンアレルギー用の代替療法】

- ボノプラザン+クラリスロマイシン+メトロニダゾール(VCM療法)

- クラリスロマイシン(CAM:200〜400mg × 2回)

- メトロニダゾール(MNZ:250mg × 2回)

- ボノプラゾン(VPZ:20mg × 2回)

この治療は自費治療になります。

除菌治療の成功率と注意点・副作用について

一次除菌成功率

VPZ使用時 87.6〜88.9%/PPI使用時 70.8〜77.5%

二次除菌成功率

90%以上

【注意点】

抗生物質が効かないタイプの菌(耐性菌)が増えており、薬をきちんと飲まないと除菌に失敗することもあります。

飲酒と喫煙について

飲酒

特に二次除菌のMNZ服用時に飲酒すると強い副反応(頭痛、腹痛など)が起こるため厳禁です。

喫煙

胃粘膜の血流を悪化させ胃粘膜の回復を妨げるため、除菌効果を下げることがあります。除菌期間中は禁煙をお勧めします。

除菌治療の副作用

一時的な下痢・腹痛・吐き気・口内炎などが5〜10%程度で見られます。 まれに薬疹やアレルギーが起こることもあります。

逆流性食道炎の新規発症率:10.5〜27.9%とされますが、多くは軽度で一時的です。

保険適用で受けられる治療とは?

胃カメラで「慢性胃炎」「萎縮性胃炎」などの診断がある場合に、ピロリ菌検査・除菌治療が保険適用になります。 一次・二次除菌まで保険対象となっています。

治療の成功率を上げるにはどうすればいいか?

- 薬は正しく、毎日きちんと服用する

- 飲酒・喫煙を控える(特に治療期間中)

- 医師の説明をよく聞いて、途中で勝手に中止しない

除菌後の定期検査の重要性について

なぜ除菌後も検査が必要なのか?

ピロリ菌を除菌しても、胃癌リスクがゼロになるわけではありません。 特に、除菌前にすでに萎縮や腸上皮化生が進んでいる人は、その後も胃癌が発生する可能性があります。

どのくらいの頻度で検査を受ければいいの?

年に1回程度の胃内視鏡検査が推奨されます。 特に、除菌時に「萎縮」「腸上皮化生」があると診断された方は要注意です。 10年間で5回以上かつ2年以内間隔の検査を受けた人は、胃癌の早期発見率が高かったという報告があります。 一方、検査頻度が少ないと、より進行した癌(未分化型)が見つかるリスクが上がると言われています。

こうした理由から当院では除菌治療後の方には1年1回、遅くとも2年以内の胃内視鏡検査を勧めています。